【离散数学】关系

预备知识

- 序偶: 两个元素a、b有序地放在一起,称为一个有序对或序偶,记以(a,b)。

- 序偶的特点: 两个有序对(a,b)和(c,d)相等当且仅当a=c,b=d

$(𝑎1,𝑎_2,⋯,𝑎𝑛)$:n元有序组笛卡尔乘积

设A、B是两个集合,所有有序对(x,y)做成的集合(其中x$\in$A,y$\in$B),称为A、B的笛卡儿积。

A$\times$B={(x,y)|x$\in$A且y$\in$B}

例: A={a,b,c}, B={1,2} $\rightarrow$A$\times$B=={(a,1),(a,2),(b,1),(b,2),(c,1),(c,2)}

性质

|A$\times$B|=|A|$\times$|B|;

笛卡儿积运算不满足交换律,即 A$\times$B$\not=$B$\times$A;

对任意集合A,有A$\times\times$A=$\varnothing$关系基本概念

- 定义: 给定任意集合A和B,若R$\subseteq$A$\times$B,则称非空集合R为从A到B的二元关系。

关系是一个集合,是序偶的集合。 - 二元关系: A=B时,称R为A上的二元关系

- 表示:

- 若(a,b)$\in$R,称a与b有关系R$\Rightarrow$aRb

- 若(a,b)$\notin$R,称a与b没有关系R$\Rightarrow$aR’b

- 三个特殊关系:

- 若R=$\varnothing$,则称R为A到B上空关系

- 若R=A$\times$B,称R为A到B上全关系 $U_A$

- 称R={(x,x)|x$\in$A}为A上的恒等关系 $I_A$

- 定义域: S中有序偶的第一元素组成的集合

- 值域: S中有序偶的第二元素组成的集合

关系的表示方法

集合法

列举法

例:“对号关系”

R={ (王一, 1), (李二, 2), (丁三, 3) }描述法

例“对号关系” R的描述法表示 :

A={ 王一,李二,丁三 }, B={ 1, 2, 3, 4 }

R={ (a, m) | a$\in$A, m$\in$B, m是a的学号 }矩阵表示法

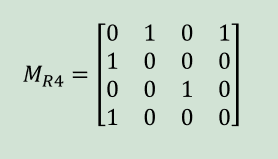

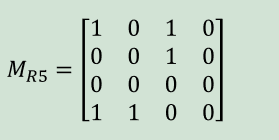

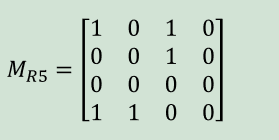

关系R可以用关系矩阵$MR=(r{ij}) {m*n}$表示:

$r{ij}=\left{\begin{array}{l}1, a_iRb_j\0, a_iR’b_j\end{array}\right.$图表示法

关系R的图表示:用小圆点表示集合A、B中的元素;若aRb,则画一条从a指向b的有向边(弧)例题

设A={-2,-1,0,1},写出A上的<关系,≤关系,全关系和恒等关系的关系矩阵、关系图

<={(-2,-1),(-2,0),(-2,1),(-1,0),(-1,1),(0,1)}

$M<=\begin{bmatrix}0&1&1&1\0&0&1&1\0&0&0&1\0&0&0&0\end{bmatrix}\$

$M\leqslant=\begin{bmatrix}1&1&1&1\0&1&1&1\0&0&1&1\0&0&0&1\end{bmatrix}\$

恒等关系:$M{I_A}=\begin{bmatrix}1&0&0&0\0&1&0&0\0&0&1&0\0&0&0&0\end{bmatrix}\$

全关系:$U_A$=A$\times$A $M{U_A}=\begin{bmatrix}1&1&1&1\1&1&1&1\1&1&1&1\1&1&1&1\end{bmatrix}$关系的运算

关系的并、交、差、补

关系是序偶(有序对)的集合,因此可以对关系进行运算。若R, S$\subseteq$A$\times$B,则

R∪S, R∩S,~R,R-S$\subseteq$A$\times$B复合运算

设R是一个从X到Y的关系,S是一个从Y到Z的关系,则R和S的复合关系:

R$\circ$S={(x,z)|x$\in$X,z$\in$Z,至少存在一个y$\in$Y,有(x,y)$\in$R且(y,z)$\in$S}

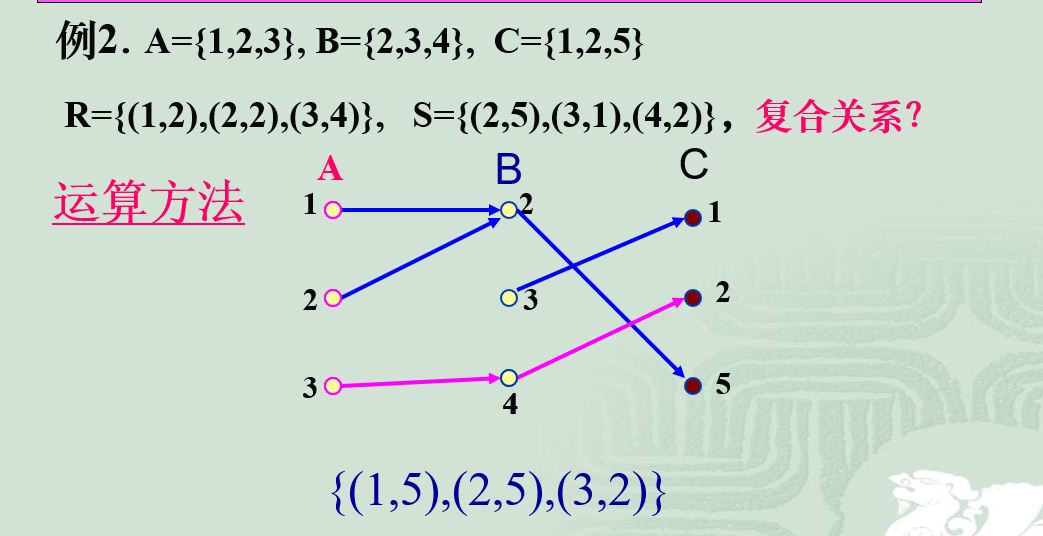

运算方法 画图

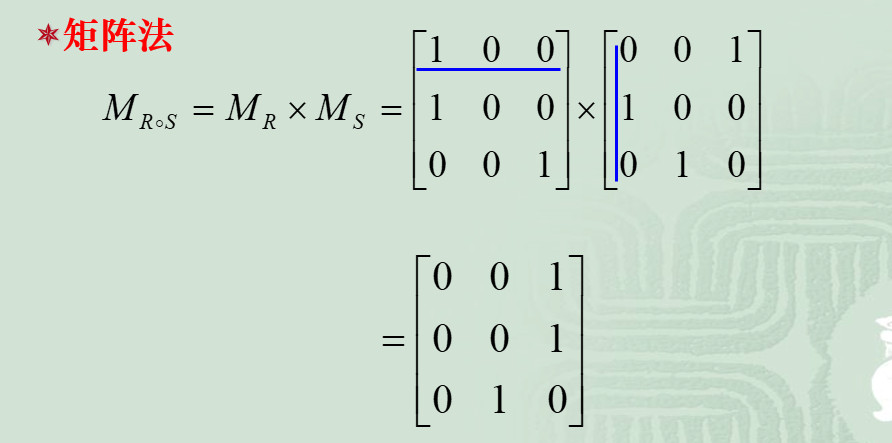

矩阵法:将进行复合运算的两关系用矩阵表示并$\times$乘,所得矩阵即为复合运算结果

例3. A={1,2,3}, B={2,3,4}, C={1,2,5} ,R={(1,2),(2,2),(3,4)}, S={(2,5),(3,1),(4,2)},复合关系?

复合关系

定理2.1 设R、S、T分别表示从X到Y、Y到Z、Z到U的关系,则有

(R$\circ$S)$\circ$T=R$\circ$(S$\circ$T)

性质

- $R^0=I_A$

- $R^n+1=R^nR$

- $R^nR^m=R^{n+m}$

- $({R^m})^n=R^{m*n}$

逆关系

关系R的逆关系记为

$R^{-1}$={(b,a)|(a,b)$\in$R}

性质

- $(R^{-1})^{-1}=R$

- $(R\circ Q)^{-1}=R^{-1}\circ Q^{-1}$

关系的重要性质

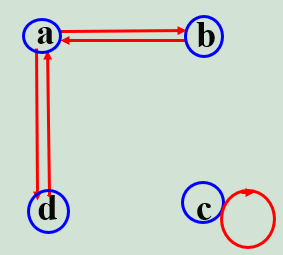

自反与反自反

自反: 集合A的关系R,如对任意的x∈A,有(x,x)∈R,则称R是自反的。

$\Rightarrow$$𝐼_𝐴⊆𝑅$ (不能有序偶中的某元素在整个关系的序偶中成单出现)反自反: 反自反:在集合A的关系R,如对任意的

x∈A,有(𝑥,𝑥)∉𝑅,则称R是反自反的

$\Rightarrow$$𝑅∩𝐼_𝐴=Φ$ (一个相同的序偶都不能有)

对称与反对称

对称: 在集合X上的关系R,如果有(x,y)∈R,必有(y,x)∈R $\Rightarrow$ $R=R^{-1}$ (有(a,b)就得有(b,a)成对出现)

若关系是对称的,其关系图中弧是成对的

若关系是对称的,则关系矩阵是对称矩阵

反对称: 在集合X上的关系R,如果有(x,y)∈R且x≠y,必有(𝑦,𝑥)∉𝑅

$\Rightarrow$$𝑅∩𝑅^{−1}⊆𝐼_𝑋$ (存在(a,b)而找不到(b,a))若关系是反对称的,关系图中无成对的弧

若关系是反对称的,关于主对角线对称的元素不同为1

传递

在集合X上的关系R,如果有(x,y)∈R且(y,z)∈R,则必有(x,z)∈R

$\Rightarrow$$𝑅^2⊆𝑅$

实数集合上的不同关系的性质

- 实数集上的”=”关系:自反、对称、反对称、传递

- 实数集上的”≤”关系:自反,反对称,传递

- 实数集上的”<”关系:反自反,反对称,传递

- 空集:自反,反自反,对称,反对称,传递

关系上的闭包运算

关系的闭包;使得关系满足特定性质的序偶集合

- 自反闭包:$𝑟(𝑅)=𝑅∪𝐼_𝑋$

- 对称闭包:$𝑠(𝑅)=𝑅∪𝑅^{−1}$

- 传递闭包:$𝑡(𝑅)=⋃{𝑖=1}^∞𝑅^𝑖$$=𝑅∪𝑅^2∪𝑅^3∪⋯$

若关系R为有限集合:$𝒕(𝑹)=⋃{𝒊=𝟏}^𝒏𝑹^𝒊$

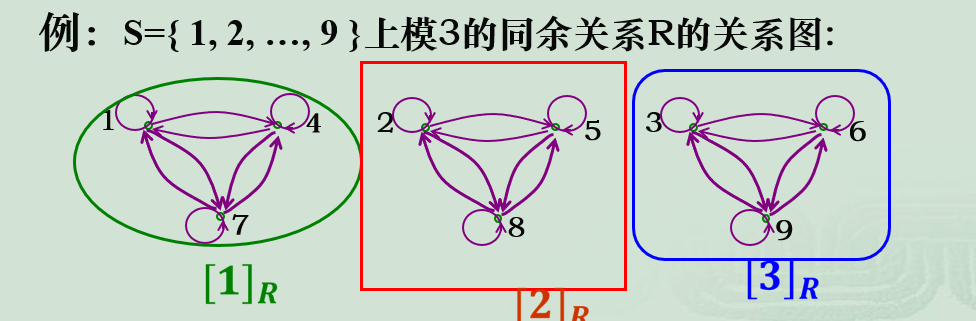

传递闭包运算方法:求得$A$,$A^2,A^3$…当没有新的序偶出现时取并集 - 等价关系的关系图的特点:

(1) 分成一些块:等价类

(2) 每个块内的所有元素间均有关系

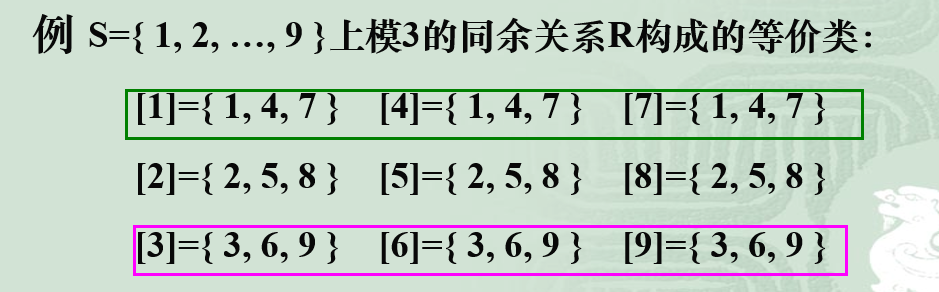

等价类

R是A上的等价关系, $\forall$a$\in$A, 可构造一个A的非空子集[a]R,称为由a生成的等价类

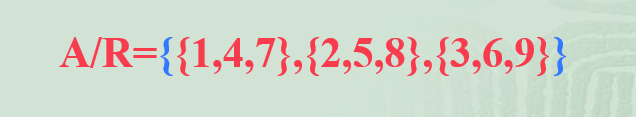

商集

设R为非空集合A上的等价关系,以R的所有等价类作为元素的集合,称为A关于R的商集,记以A/R。

划分

设S是一个集合,$A_1,A_2,A_3…A_n$ 是它的非空子集,如果满足条件:

- (完整性) $U_{i=1}^m=S$

- 所有$A_i$ 间均是分离的,

即当$i\not= j$时,$A_i\cap A_j=\varnothing$则集合$A={A_1,A_2,⋯,A_m}$称 称为S的一个划分。

偏序关系

集合X上的关系R是自反、反对称、传递的

偏序关系中的“可比”,“盖住”

- 若a,b之间有a≤b或 b≤a,则称a、b是可比的。

- 若a≤b且a≠b,且不存在另一元素c满足a≤c和c≤b,则称b盖住a。

哈斯图

1)用小圆圈作为结点表示集合中的元素

2)自反性不在图中表示出来

3) b盖住a,则a、b用线段连接 $\Rightarrow$b在上方,a在下方

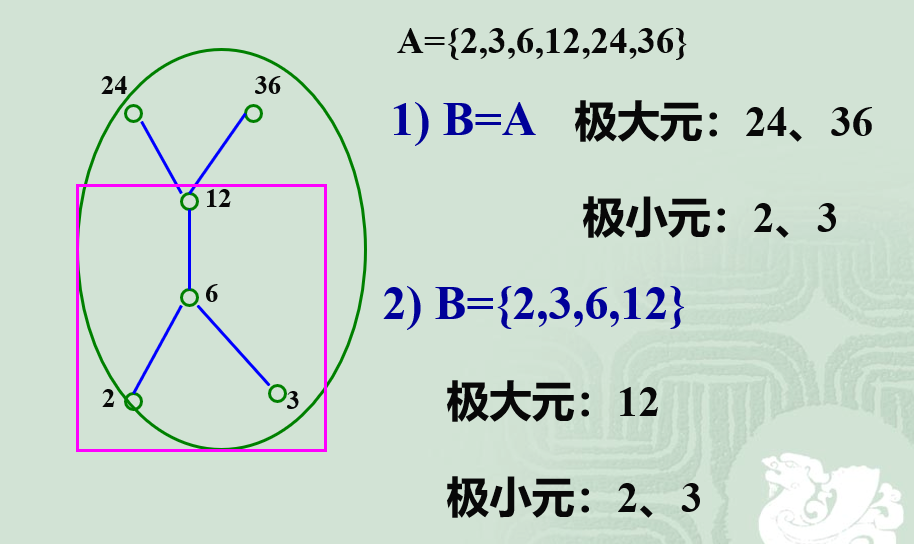

偏序关系中的特殊元素

极大,极小元

- 极大元: 设集合A上的偏序关系“≤”,对集合 𝐵⊆𝐴若有a∈B,且不存在其他的元素x∈B,使a≤x。

- 极小元: 如果不存在元素y∈B,使y≤a,则称元素a为集合B的极小元。

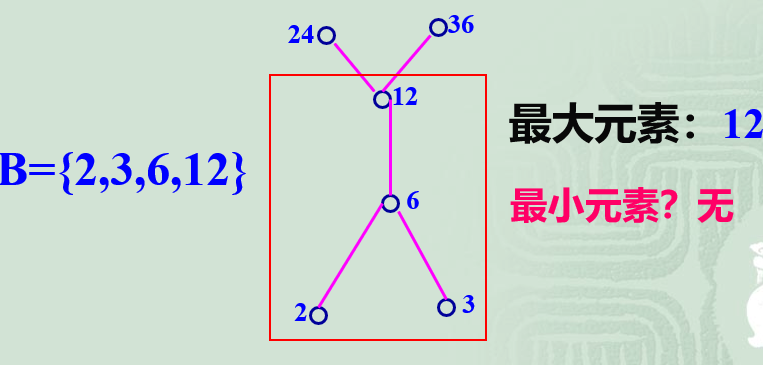

最大,最小元

- 最小元素: 若有a∈B,使得对一切x∈B,有a≤x

最大元素: 若对一切x∈B,都有x≤a

定理: 最大(小)元最多一个。

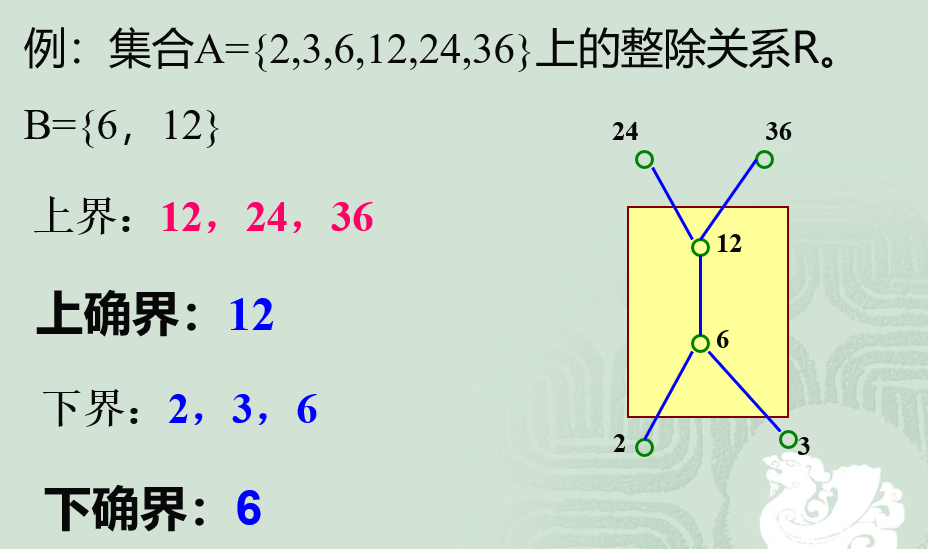

上下(确)界

- 下界:若有a∈A,使得对一切x∈B,有a≤x

- 上界:若a∈A,对一切x∈B,都有x≤a

- 下确界:下界中的最大元素

- 上确界:上界中的最小元素

.jpeg)